三星が見つけた☆くまもと5ツ星30

福岡県のブランドいちご・あまおうの登場以降、全国的に大粒な品種が人気となっています。

でも、直売所などでひっそりと売られている小ぶりないちごの詰め合わせも、どこか愛らしくていいなあと思うのです。

今年は2月だというのに暖かい日が多くて、ひんやりとした甘いものが恋しくなることも。

この小ぶりないちごを使った簡単なおやつを紹介しましょう。

いちご1パックは洗ってヘタを取り除き、キッチンペーパーなどでしっかりと水気を拭き取ります。

このタイミングで粉ゼラチン10gを100ccの水に振り入れてふやかしておきます。

あとで電子レンジで加熱するので耐熱性の器を使ってくださいね。

事前に生クリームの泡立ても済ませておきましょう。

200ccの生クリームにグラニュー糖を100g加え、ゆるめに泡立てます。

あとは材料をひたすら混ぜ合わせていくだけ。

ボウルにヨーグルトを1パック(約400g)入れて、なめらかになるまで泡立て器で混ぜます。

ふやかしたゼラチンを500Wの電子レンジで1分ほど加熱して溶かし、ヨーグルトに少しずつ加えながら手早くしっかりと混ぜ溶かしてください。

そこへ泡立てておいた生クリームを入れ、ゴムべらでさっくりと混ぜます。

さて、いよいよ主役のいちごの登場です。

ヨーグルトや生クリームを混ぜ合わせたボウルに、どさっと投入。ゴムべらでやさしく混ぜます。

型や容器に移して固まるまで冷蔵庫で冷やせば、いちご入りヨーグルトムースのでき上がり。

混ぜるだけで作れる家庭の簡単おやつですが、こんな風に器で冷やし固めるとちょっとおしゃれに見えませんか?

器は、天草の陶芸家・余宮隆さんの鎬(しのぎ)蕎麦猪口です。

そばちょことしてはもちろん、お茶やポタージュを注いだり、和え物を盛ったりと、何かと使いやすいアイテムです。

余宮隆さんは私が器に興味を持つきっかけとなった作家の一人です。

天草に行くたびに工房を訪ね、何年もかけて少しずつ買い集めてきました。

熊本の食材を主役に献立を考え、食器棚を開いて料理に合わせる器を選ぶことが、私にとっては日々の生活の喜びとなっています。

北大路魯山人は「器は料理の着物」との言葉を残しました。

熊本は食材の宝庫といえるほど山海の美味に恵まれた土地です。

また、日本有数の陶石の産地でもあり、おいしさの演出に欠かすことのできない器の作り手も身近な存在です。

熊本で暮らす一人でも多くの方に、この記事を通して器と料理の楽しさをお伝えできたらと願っています。

雑誌「九州の食卓」副編集長を経て、フリーのエディター・ライターに。食に関する取材が得意で、料理と器も好き。九州中を駆け巡って各地のおいしいものを味わってきた経験を生かし、フードコーディネーターとしても活動中です。

三星が見つけた☆くまもと5ツ星29

ほうれん草は年間を通して入手できる野菜の一つですが、旬は冬。

寒さで自身が凍ってしまうのを防ぐために糖分を蓄えるので、気温が下がるほど甘く育ちます。

旬の野菜はあれこれと手を加えずにシンプルな調理法でいただくのが一番。

今回はナムルを作ります。

まずはほうれん草をしっかりと洗って土を落とします。

赤い根元は栄養も甘みもぎゅっと詰まっているので、切り落とさずに使いましょう。

大きめの鍋に湯を少量沸かし、火が通りにくい根の方から浸して蒸し煮します。

(この調理法は自然食料理家のかるべけいこさんに教わりました)

ザルにあげて粗熱を取ったら、長さ3~4cmに切ってボウルへ。

塩とごま油を加えて手であえます。

この時、ほうれん草の繊維の間に調味料を入れ込む気持ちでしっかりと揉み込むのがおいしさのポイント。

ほうれん草の水分と調味料の油分が乳化して白っぽくなるまで頑張ってください。

そこへちぎった焼き海苔を加え、箸でさっと混ぜればでき上がり。

せっかくなので有明海の海苔を使いました。

できたてのほんのりと温かい状態でも美味ですが、冷蔵庫でしっかりと冷やすと味の輪郭がくっきりとします。

そのまま副菜にするほか、お弁当のおかずやキンパ(海苔巻き)の具にしたり、卵と炒め合わせたりとアレンジも楽しめます。

私は、焼いたお餅と一緒に食べるのが好きです。

ナムルを盛り付けたのは、「小代焼瑞穂窯」福田るいさんの朝顔鉢です。

このゆるやかなフォルムにひと目惚れして購入しました。

野菜を盛ると和の雰囲気なのに、アイスクリームやヨーグルトも似合う不思議な器です。

この小さな〝小代〟の陶印もなんだか可愛くて、洗った後に拭き上げながらまじまじと見つめてしまいます。

雑誌「九州の食卓」副編集長を経て、フリーのエディター・ライターに。食に関する取材が得意で、料理と器も好き。九州中を駆け巡って各地のおいしいものを味わってきた経験を生かし、フードコーディネーターとしても活動中です。

三星が見つけた☆くまもと5ツ星28

よく行く直売所にとてもおいしいみかんがあります。

河内町の内田さんという生産者が栽培したもので、サイズは小さめ、皮は薄くて実に密着していてむきにくいけれど、味が濃くて果汁がたっぷり。

手が止まらず1日に4~5個食べてしまうのでとうとう箱買いしました。

せっかくたくさんのみかんが手元にあるので、料理にも使ってみましょう。

まず皮をむいて1cm厚さの輪切りにして、食べやすい大きさにカットします。

合わせるのが小かぶ。

へたを少し残して、4~6等分に切ります。

ボウルに移して粗塩をぱらり。

軽くもんでから5分ほど置きます。

その間にドレッシングを作ります。

小さめのボウルなどに柚子こしょう、純米酢、オリーブオイルを混ぜ合わせる。これだけ。

塩もみしておいた小かぶにドレッシングをかけ、ゴムべらなどでしっかりと絡ませます。

そこへみかんを加え、実を崩さないように軽く和えてでき上がり。

早春の陽だまりに映える色あい。

淡白なかぶと濃厚な甘さのみかんに、酸味と辛味のあるドレッシングが合います。

器は八代市の陶芸家・江上晋さんが作る、白磁釉象嵌シリーズの鉢を使いました。

この鉢をじっと見ていると、機上から眺める雲海を思い出します。

飛行機が上昇するにつれ、はるか遠く、天高くに見えていたはずの雲の中に潜り込み、やがてそれは眼下へ。

大気の状態の変化にともないくるくると表情を変える透き通った雲海は、決して手に入れることのできない天の芸術。

江上さんのこの作品は、そんな雲に触れたような、満たされた気分にしてくれます。

雑誌「九州の食卓」副編集長を経て、フリーのエディター・ライターに。食に関する取材が得意で、料理と器も好き。九州中を駆け巡って各地のおいしいものを味わってきた経験を生かし、フードコーディネーターとしても活動中です。

三星が見つけた☆くまもと5ツ星27

今年はブロッコリーがよく穫れるのか、手頃な価格で大量に販売されています。

つぼみがぎゅっと締まっているものが、鮮度が高いしるし。

つぼみがぎゅっと締まっているものが、鮮度が高いしるし。

購入する際はよく観察してみてくださいね。

今回は手早く作れるブロッコリーのオイルあえを紹介します。

今回は手早く作れるブロッコリーのオイルあえを紹介します。

まずは小房に分けましょう。

鍋に湯を沸かし、そこへ小房に分けたブロッコリーを投入。

鍋に湯を沸かし、そこへ小房に分けたブロッコリーを投入。

全体的に色がさっと濃くなる瞬間があるので、そのタイミングを見逃さずに引き上げてください。

全体的に色がさっと濃くなる瞬間があるので、そのタイミングを見逃さずに引き上げてください。

ザルに広げて粗熱を取ります。

ボウルに移し、エクストラバージンオイルをたっぷりと回しかけて全体にまとわせます。

ボウルに移し、エクストラバージンオイルをたっぷりと回しかけて全体にまとわせます。

その後においしい塩を振り、全体にしっかりとなじませます。

はい、これで完成です。

はい、これで完成です。

たったこれだけなのですが「熱湯から引き上げるタイミングを見極める(茹ですぎない)」「オイルをまとわせた後で塩をなじませる」「オイルと塩は上質なものを惜しみなく使う」という3つのポイントを押さえるだけでお店の味に仕上がります。

騙されたと思って試してみてほしい…!

余談ですが、茎は硬い部分を削ぎ落として5mm角に切って冷凍保存しておくとスープの具材として重宝します。

器は山鹿市の「竜山窯」五嶋竜也さんが作られた小鉢を選びました。

器は山鹿市の「竜山窯」五嶋竜也さんが作られた小鉢を選びました。

窯元で直接購入したのですが、器の名称を教えていただくのを忘れてしまったので名前は分かりません。

真っ白できりりとした美しさの器です。

真っ白できりりとした美しさの器です。

夏の食卓にぴったりの清涼感がある作品だなと思って選んだのですが、白銀の世界を思わせる雰囲気もあり、冬にも活躍しそうです。

雑誌「九州の食卓」副編集長を経て、フリーのエディター・ライターに。食に関する取材が得意で、料理と器も好き。九州中を駆け巡って各地のおいしいものを味わってきた経験を生かし、フードコーディネーターとしても活動中です。

三星が見つけた☆くまもと5ツ星26

直売所に並ぶ柑橘類が、気温の低下とともに青色から黄色へと変わってきました。

農薬を使わずに栽培された黄柚子を買えたので、皮ごと使える料理を楽しみたいと思います。

寒くなってきたので、柚子茶はいかがでしょうか。

器は、水谷和音さんの「花カップ」を。

手にすっぽりとおさまるサイズで、チューリップの花のような愛らしいフォルム。

柚子茶のようにゆっくりと味わいたい温かい飲み物にぴったりです。

まず、柚子のお掃除をします。

皮に付いている土や汚れを落とすために、粗塩でこするようにして磨いてから水洗いします。

清潔な布巾やキッチンペーパーでしっかりと水気を取ったら次の工程に移ります。

柚子を横半分に切って、果汁を絞ります。

あまり力を入れすぎると苦味が出るので、ぎゅっとやさしく握るように絞ってください。

薄皮部分は指でつまんで引っ張ると簡単に取れます。

これも後で使うので捨てずに取っておいてください。

皮はへたを避けるようにして薄く刻んで、薄皮部分は大きめのざく切りに。

余った皮はジャムや入浴剤としても使えるので、無理に使い切らなくても大丈夫。

私は果汁たっぷりの配合が好きなので、果汁を絞った分の半量だけ皮と薄皮を使います。

好みに合わせてアレンジしてください。

先ほど絞っておいた果汁とボウルで合わせて、同量の蜂蜜を加えます。

果汁と蜂蜜がなじむようにしっかりと混ぜ合わせ、清潔な容器に移して冷暗所でひと晩置いたらできあがり。

好みの濃さにお湯で割って飲みます。

トーストにかけたり、漬物や煮物の隠し味としても使えます。

今回ご紹介した柚子茶は火加熱タイプなので、冷蔵庫で保管して1週間程度で使い切ってください。

もし日持ちを長くさせたい場合は、ひと晩置いたあとに鍋でひと煮立ちさせてから密閉瓶で保存します。

でも、黄柚子のフレッシュな香りと酸味は火加熱タイプならではのおいしさ。

年明けまでは入手できる食材なので、可能であれば新鮮な黄柚子で使い切れる量を作って楽しんでいただきたいなと思います。

雑誌「九州の食卓」副編集長を経て、フリーのエディター・ライターに。食に関する取材が得意で、料理と器も好き。九州中を駆け巡って各地のおいしいものを味わってきた経験を生かし、フードコーディネーターとしても活動中です。

三星が見つけた☆くまもと5ツ星25

朝夕に秋の気配を感じるようになりました。

農産物の直売所にも早生の柿やみかんなど秋の味覚がちらほらと。

今回はその中から栗を選びました。

品種はぽろたん。

鬼皮に切り込みを入れて加熱すると、渋皮を簡単にむくことができるのが特徴です。

まず、鬼皮のお尻の部分に包丁を入れます。

力を入れすぎるとけがの原因になるので、くれぐれも慎重に作業してください。

栗が重ならないように並べて、200度に予熱したオーブンへ。

鬼皮が開くまで15分ほど加熱してください。

完全に冷ますと皮がむきにくくなるので、やけどに注意しながら温かいうちに実を取り出します。

このままぱくっと食べてももちろんおいしいのですが、ひと手間かけてみましょう。

フライパンにきび砂糖と蜂蜜、水を入れ、火にかけます。

砂糖と蜂蜜が溶け、香ばしい香りがしてきたら栗を投入。

ソースが飴色に変化するまで全体を混ぜながら煮絡め、仕上げにバターを入れて手早く絡めます。

栗が艶々としてきたら、クッキングシートを敷いたバットなどに取り出して。

しっかりと冷まして出来上がり。

甘露煮や渋皮煮とはまた違ったおいしさの、栗のキャラメリゼ。

阿蘇市に工房を構える「滝室窯」石田裕哉さんの菱形皿にのせました。

今年6月に熊本県伝統工芸館で催された作陶展でひと目惚れし、迷うことなく求めた器です。

石田さんの丁寧で繊細な手仕事を感じ取れる美しさ。

何度見ても惚れ惚れとする端正な一枚です。

雑誌「九州の食卓」副編集長を経て、フリーのエディター・ライターに。食に関する取材が得意で、料理と器も好き。九州中を駆け巡って各地のおいしいものを味わってきた経験を生かし、フードコーディネーターとしても活動中です。

三星が見つけた☆くまもと5ツ星24

枝豆は夏のイメージが強い野菜ですが、旬は品種によって少しずつ異なり、10月頃まで楽しめます。

熊本でも晩生の品種を栽培する方が多いのか、近所の直売所でもたくさん出荷されています。

今回はこの新鮮な地元産枝豆で作り置きできる料理をご紹介します。

まずは漬け汁を用意しましょう。

だし汁に塩、しょうゆ、みりんで濃いめに味を付けておきます。

生の唐辛子も直売所で売っていたので入れてみましょう。

だし汁は市販のだしパックを使えば簡単に取れます。

自分好みの味付けにするために、できれば調味料や添加物が入っていないものを選んでください。

それから、枝豆はしっかりと洗ってざるにあげ、水を切ります。

両端をキッチンばさみや包丁で切り落として…。

沸騰させた漬け汁に入れて、3分ほど煮ます。

鍋ごと冷まして味をしみ込ませれば、でき上がり。

まだ暑い日が続いているので、冷蔵庫できりっと冷やして食べてください。

器は水谷和音さんの四寸小鉢。

磁器ですが、どこかやわらかさを感じる器で、アイアンブルーのニュアンスのある色合いが料理を彩ってくれます。

裏側の流れるような釉薬のグラデーションも好き。

器を選ぶ際は、ぜひ裏側も見てみてくださいね。

雑誌「九州の食卓」副編集長を経て、フリーのエディター・ライターに。食に関する取材が得意で、料理と器も好き。九州中を駆け巡って各地のおいしいものを味わってきた経験を生かし、フードコーディネーターとしても活動中です。

三星が見つけた☆くまもと5ツ星23

なすとひと口に言っても、千両なすや長なす、丸なすなど、さまざまな形や色のものがあります。

今回ご紹介するのは、青なす。

熊本のスーパーではほとんど見かけませんが、直売所に行くとゼブラなすや白なすとともに並んでいたりします。

青なすの特長は、何といってもこの美しい緑色。

皮は硬めですが、果肉は加熱するととろりとやわらかく変化します。

何を作ろうかなあと悩みつつ、とりあえず皮をむいて蒸してみることに。

青なすに火が通り切る寸前に、思いつきでオクラも加えて一緒に蒸してみました。

蒸しあがったら青なすはラップでぴっちりと包み、保冷剤で急冷。

粗熱が取れたら冷蔵庫でしっかりと冷やします。

オクラは氷水に取り、包丁で細かく叩きましょう。

オクラを刻みながら「今日も暑いなあ」と窓の外を眺めているうちに梅を土用干ししなければと思い出し、昨年作った梅干しも使ってみようと料理の路線が決定。

叩いたオクラと梅肉に、薄口しょうゆ、ほんの少しの塩、ほんの数滴のみりんを加えてソースを作ります。

しっかりと混ぜ合わせたら、冷蔵庫で冷やしておきます

さて、下準備した食材たキーンと冷えたらいよいよ最終工程。

青なすは食べやすい大きさに切り分け、器に盛り付けます。

翡翠のような美しい色艶にうっとり…。

そこに、オクラと梅のソースをたっぷりとのせ、「青なすの冷製」のでき上がり。

むっちり、とろりの青なすに、梅のきゅんとする酸味、オクラのネバネバ。

さっぱりとしていて、暑い日にこそ箸が進みそうなひと皿です。

器は菊池市の陶芸家・星野久美さんの脚付鉢。

「三星が見つけた☆くまもと5ツ星19」でご紹介した黄マット中鉢と似ていますが、高台の形状が異なるのです。

こちらはちょっとすました雰囲気で、簡単なお惣菜も小料理屋のひと品っぽく演出してくれます。

雑誌「九州の食卓」副編集長を経て、フリーのエディター・ライターに。食に関する取材が得意で、料理と器も好き。九州中を駆け巡って各地のおいしいものを味わってきた経験を生かし、フードコーディネーターとしても活動中です。

三星が見つけた☆くまもと5ツ星22

南蛮象嵌鉢。

宇城市の陶芸家「萩見窯」井銅心平さんによる作品です。

取材で工房を訪ねた際に、ひと目惚れして持ち帰りました。

模様を一つ一つ刻んでいく、気の遠くなるような作業の跡形。

この器を手に取るたびに井銅さんの顔が脳裏に浮かび、長く大切に使いたいなと改めて思います。

今日は、焼きししとうを盛り付けてみました。

艶艶と油をまとったししとうと、ざらりとした焼き締めの器。

対比が生み出す美しさに心を奪われます。

焼きししとうはとても簡単ですが、おいしく仕上げるためのコツがあります。

まずはししとうのヘタをキッチンばさみや包丁で切り落として…。

楊枝などで2~3カ所穴を開けます。

破裂を防止する空気穴の役割なので、包丁で切り込みを入れてもよし。

これで下ごしらえは終わり。

いよいよ調理に入ります。

フライパンに千切りした生姜と油を入れて弱火で熱します。

生姜の香りがキッチンに漂い始めたら、ししとうを入れてください。

火加減は変わらず、弱火のまま。

じっくりじっくりと火を通すことで、ししとうの甘みと旨みを引き出すことができます。

ししとうの表面が薄皮のように白っぽく浮き始めたら、塩をぱらり。

シンプルな料理なので、おいしい塩を選んでくださいね。

写真ではマルドンのクリスタルシーソルトを使いました。

器に盛り、好みでかつお節をのせたらでき上がり。

かつお節はなくてもおいしいけれど、あると旨みがプラスされ料理の印象がくっきりとします。

ご飯のおかずはもちろん、お酒のおつまみにもおすすめしたいひと品です。

ししとうが一年で一番美味しい夏に、ぜひお試しください。

雑誌「九州の食卓」副編集長を経て、フリーのエディター・ライターに。食に関する取材が得意で、料理と器も好き。九州中を駆け巡って各地のおいしいものを味わってきた経験を生かし、フードコーディネーターとしても活動中です。

三星が見つけた☆くまもと5ツ星21

小代焼の窯元「一先窯」の茶碗。

山口友一さんが作られたもので、青小代と呼ばれる瑠璃色の美しさに惹かれて購入しました。

手に入れたのは2年ほど前ですが、今でもしみじみと眺めるほど気に入っています。

手に入れたのは2年ほど前ですが、今でもしみじみと眺めるほど気に入っています。

この器は、晴天よりも今の梅雨時のような薄暗い日に使いたくなります。

この器は、晴天よりも今の梅雨時のような薄暗い日に使いたくなります。

取材先の人吉でむちむちと育ったズッキーニを見つけたので、今回はズッキーニの混ぜご飯をご紹介。

ズッキーニは1cmほどの厚さの輪切りにします。

ズッキーニは1cmほどの厚さの輪切りにします。

断面からプツプツと水分が噴き出してきたら、それは新鮮さの証。

断面からプツプツと水分が噴き出してきたら、それは新鮮さの証。

畑が近い環境で暮らしているからこその恵みだなあと思います。

ただし、時間が経つと水分のぬめりが強くなるので、手早く作業してくださいね。

切ったズッキーニは米油を熱したフライパンに入れ、両面に焼き色を付けます。

切ったズッキーニは米油を熱したフライパンに入れ、両面に焼き色を付けます。

仕上げに粗塩を振り、炊き立てのご飯に混ぜ込めばでき上がり。

仕上げに粗塩を振り、炊き立てのご飯に混ぜ込めばでき上がり。

味を見て物足りなければ、塩で調えてください。

ズッキーニは、私の好きな野菜の一つ。

ズッキーニは、私の好きな野菜の一つ。

半割りにしてグリルで焼いて、塩をぱらり。

ごく薄く輪切りにして味噌汁に。

衣をまとわせ、油で揚げてフリットにしても。

年間を通して出回りますが、旬は夏。

一番おいしい時季に、さまざまな食べ方で楽しみましょう。

雑誌「九州の食卓」副編集長を経て、フリーのエディター・ライターに。食に関する取材が得意で、料理と器も好き。九州中を駆け巡って各地のおいしいものを味わってきた経験を生かし、フードコーディネーターとしても活動中です。

三星が見つけた☆くまもと5ツ星20

なすは真夏の印象が強い野菜ですが、5月頃から旬を迎えます。

初夏のなすはみずみずしく、季節が秋に移ろうにつれて実が締まってきます。

今回はジューシーな初夏のなすを使った一品をご紹介しましょう。

まずは焼きなすの下ごしらえを。

ガクの周りにぐるりと包丁を入れ、ガクを切り取りながら実に切り込みを入れます。

それから実に対して縦に切り込みを数本入れておきます。

これで準備は完了。

焼き網やグリルで皮全体が黒っぽくなるまで焼いて、じっくりと火を通します。

切り込みに沿って皮をむき、食べやすい大きさに切って…。

この時、なすが熱いからといって水に放すのはおすすめしません。

せっかくの香ばしさが消えてしまい、なすも水っぽくなってしまうからです。

やけどに気をつけながら、熱いうちに皮をむいてください。

なすを切り分けたら、酒と塩、しょうゆで味を調えただし汁に漬け込みます。

今回は昆布とかつおのあわせだしにしました。

このまま食べたい気持ちをぐっとおさえて、冷蔵庫でひと晩しっかりと冷やしましょう。

だし汁となすがなじんだら器に盛り、柚子胡椒を添えます。

これで「焼きなすのだし浸し 柚子胡椒添え」のでき上がり。

柚子胡椒はなすにのせてもよし、だしに溶いてもよし。

器は八代市の陶芸家・水谷和音さんの作品で、刺し子をモチーフにしたデザインだそう。

手に取るたびに「かわいい…」と独り言をつぶやいてしまうくらい、今好きな一枚です。

雑誌「九州の食卓」副編集長を経て、フリーのエディター・ライターに。食に関する取材が得意で、料理と器も好き。九州中を駆け巡って各地のおいしいものを味わってきた経験を生かし、フードコーディネーターとしても活動中です。

三星が見つけた☆くまもと5ツ星19

春は、海にもやってきます。

この時期においしいのは、はまぐり。

1月下旬から出回り始め、旬は2~4月。

まさに春を告げる食材です。

今回は煮麺を作ります。

まずは鍋に水を張り、昆布を入れて1時間ほど浸しておきます。

目安は500ccに対して昆布5gですが、適当でも大丈夫。

はまぐりからもだしが出るので、安い昆布で十分です。

鍋に砂抜きを済ませたはまぐりを加え、弱火でゆっくりと煮出します。

アクが出たら取り除きながら、貝の口が開くまで火にかけます。

口が開いた貝から順に取り出し、煮汁が沸騰する直前に昆布も引き上げておきます。

煮汁は酒、塩、ほんの少しのしょうゆで味を調えます。

そこに素麺をぱらり。

下ゆではせずにそのまま1~2分煮込み、麺が好みのやわらかさになったら火を止めます。

一般的な煮麺は、素麺を下ゆでしてからだしに入れます。

しかし、今回ははまぐりのだしを麺に吸わせたかったので、そのまま煮ました。

ゆで汁に少しとろみがついて麺に絡みやすくなるのもメリット。

器に盛り、仕上げに小ねぎを散らして、はまぐり煮麺のでき上がり。

この料理は、10年ほど前、『元祖博多水たき 水月』を取材した際に大将の林田さんから教えていただいたことがヒントになっています。

水月では水炊きを楽しんだ後のスープに素麺を入れて煮る「地獄炊き」を〆に提供していて、鶏の旨味をたっぷりと吸った麺のおいしかったこと!

それをはまぐりで再現してみたというわけです。

器は菊池市にアトリエを構える星野久美さんの「黄マット中鉢」。

サラダや煮物、刺身など、何を盛っても様になるので重宝しています。

雑誌「九州の食卓」副編集長を経て、フリーのエディター・ライターに。食に関する取材が得意で、料理と器も好き。九州中を駆け巡って各地のおいしいものを味わってきた経験を生かし、フードコーディネーターとしても活動中です。

三星が見つけた☆くまもと5ツ星18

草木が若い薄緑に色づき、空気がやわらかく感じられる季節。

春先はなんだか気分が軽くなって、遠出をしたくなります。

先日は芦北町へ行き、ふらりと立ち寄った直売所で春蕾を見つけました。

春蕾はアブラナの一種で、蕾菜や祝蕾とも呼ばれています。

このころんとした形が福福しく感じられて、調理するたびに幸せな気持ちになる不思議な春野菜です。

糠漬けにしたり、スープの具にしたり、炒め物にしたり。

いろいろと使える春蕾ですが、今回はフリットにします。

材料は、薄力粉と塩。

そしてビール。

薄力粉に対して同量よりちょっと多めのビールを合わせ、ゆるめの衣を作ります。

そこに、洗って水気をしっかりと取った春蕾をくぐらせ、揚げていきます。

温度は170~180度で。

衣がカラリとしたらでき上がり。

油を切って器に盛りましょう。

選んだのは宇城市の陶芸家・福島万希子さんの「しろいかたちのリバーシブルプレート」。

両面どちらに料理を盛っても様になる、ひと皿で二度おいしい器です。

芦北町の「岬の御塩」をつけながら、ちびちびと。

衣用に開けたビールが余るはずなので、春蕾のフリットをつまみにぜひぐびっといっちゃってください。

雑誌「九州の食卓」副編集長を経て、フリーのエディター・ライターに。食に関する取材が得意で、料理と器も好き。九州中を駆け巡って各地のおいしいものを味わってきた経験を生かし、フードコーディネーターとしても活動中です。

三星が見つけた☆くまもと5ツ星17

県南で取材がある際はよく「道の駅うき サンサンうきっ子宇城彩館」に立ち寄ります。

品ぞろえが良く、活気にあふれた施設です。

珍しい野菜や果物が並んでいることも多く、今回は〝桃寿〟というかぶを発見。

全体が明るい桃色の小かぶです。

切ってみると、中は真っ白。

肉質が緻密でみずみずしく、生でかじると甘みを感じます。

せっかくの美しい色を生かしたいので、今回は加熱せず生で食べられるひと品を作ります。

まずは皮ごと、ごく薄いいちょう切りにして…。

天然の塩をふって、軽く揉みます。

かぶから水分が出てきても絞らずに。

刻みだし昆布を加えてさっと混ぜ、20分ほど置きます。

昆布がかぶの水分を吸って戻ったら、でき上がり。

桃寿かぶの即席漬けです。

皮までやわらかく、ほどよい歯応え。

口をさっぱりさせてくれるので、水炊きやもつ鍋などの鍋料理に添えるのにぴったりの副菜です。

器は水谷和音さんの鎬稜花リム鉢。

釉薬の滲んだ景色が美しく、何を盛っても上品に見せてくれます。

雑誌「九州の食卓」副編集長を経て、フリーのエディター・ライターに。食に関する取材が得意で、料理と器も好き。九州中を駆け巡って各地のおいしいものを味わってきた経験を生かし、フードコーディネーターとしても活動中です。

三星が見つけた☆くまもと5ツ星16

国内で最も有名なレモンの産地といえば広島県。

でも、熊本でも県南を中心にレモンが栽培されています。

少量ではありますが10月から翌年3月にかけて直売所に並ぶので、見かけたら購入するようにしています。

レモンパスタや鶏のレモングリル、ドレッシングなどレモンを使う料理はたくさん。

塩漬けで保存もできるし、あって困ることはありません。

今日は皮ごと使ってスイーツを作ります。

薄力粉とアーモンドプードル、てんさい糖、米油にレモンの皮と果汁を合わせて混ぜて…。

薄く延ばした生地を型で抜いていきます。

今日はドイツ製のネコ型にしました。

オーブンの天板に並べて焼けば、でき上がり。

肌寒い日のおやつにぴったりのレモンクッキーです。

飲み物は温かいミルクティーがおすすめ。

器は「朝虹窯」余宮隆さんの刷毛目リム皿。

秋冬は余宮さんの器を手に取る頻度が高まる気がします。

雑誌「九州の食卓」副編集長を経て、フリーのエディター・ライターに。食に関する取材が得意で、料理と器も好き。九州中を駆け巡って各地のおいしいものを味わってきた経験を生かし、フードコーディネーターとしても活動中です。

三星が見つけた☆くまもと5ツ星15

毎年店頭に並ぶのを楽しみにしている「太秋柿」。

サクッとした食感で果汁が多いのが特長です。

旬が10月中旬~11月中旬と短いので、いろいろな食べ方で楽しみます。

柿を切る時は、葉を下にして筋に沿うように4等分。

もし種があっても避けることのできる切り方です。

皮をむいて食べやすい大きさに切り、器に盛って…。

生ハムとカマンベールチーズを添えてでき上がり。

粗塩とオリーブオイル、黒こしょうをかけて食べます。

器は「朝虹窯」余宮隆さんの木の葉皿。

どことなくフランスっぽいフォルムで、和食以外にも使いやすいと感じています。

雑誌「九州の食卓」副編集長を経て、フリーのエディター・ライターに。食に関する取材が得意で、料理と器も好き。九州中を駆け巡って各地のおいしいものを味わってきた経験を生かし、フードコーディネーターとしても活動中です。

三星が見つけた☆くまもと5ツ星14

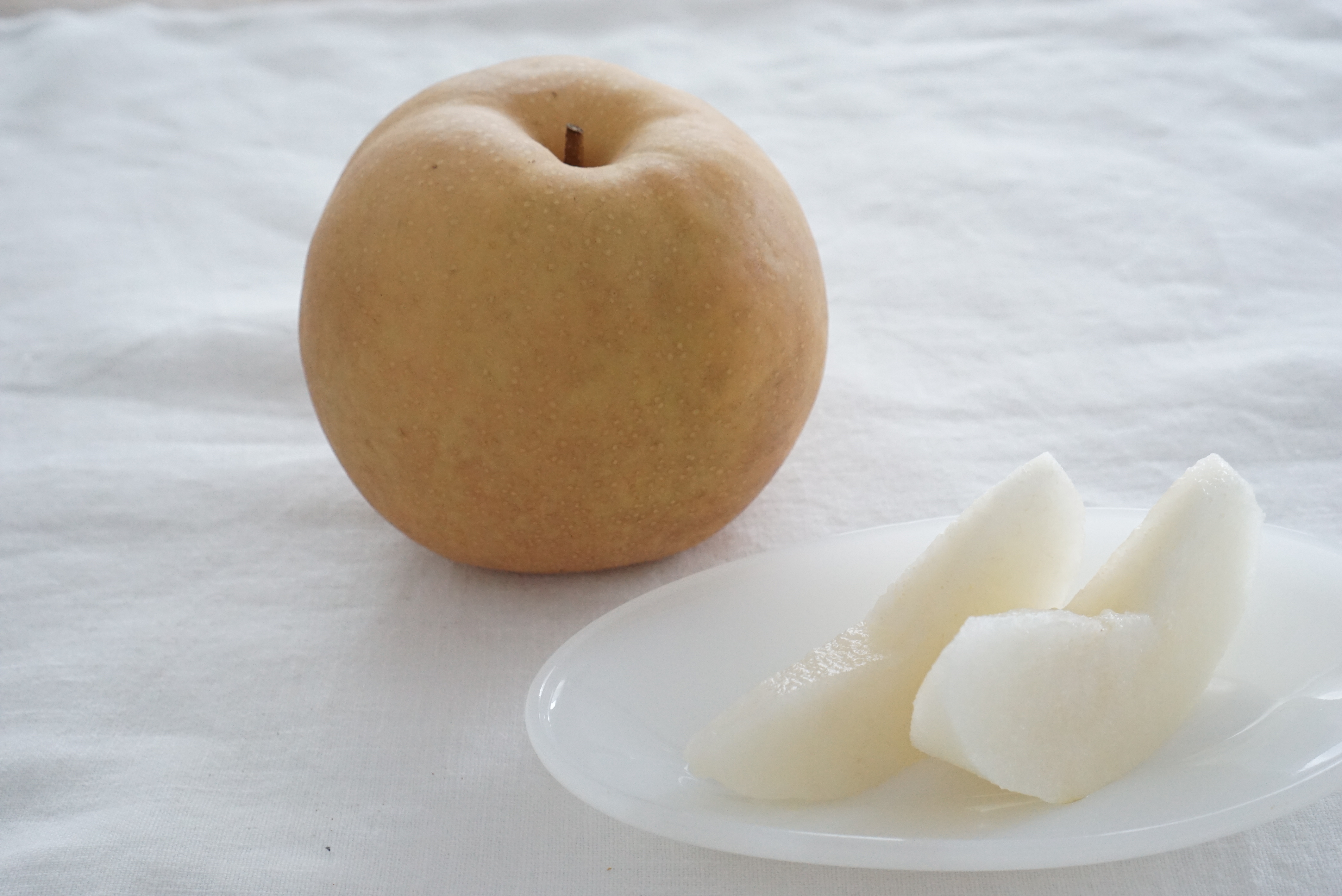

立派な梨をいただきました。

そのままでもジューシーで、甘くて、とってもおいしい!

しかし一人では食べきれないので、調理することにしました。

まずは皮をくるくると剥いて…。

水と砂糖、レモン汁でコンポートに。

20分ほど煮て梨が透き通ってきたらでき上がり。

シロップごと粗熱を取り、冷蔵庫で保存できます。

ヨーグルトにのせたり、蒸しパンの生地に混ぜ込んだりと、仕込んでおくといろいろと使えて便利です。

今日はここからさらにひと手間かけて、タルトを作ります。

バターと砂糖、アーモンドプードルを混ぜてクレームダマンドを用意。

クレームダマンドを市販のタルト台に入れて、ぺたぺた。

そこへスライスした梨のコンポートを並べます。

180度で30分ほど焼いて、完成。

植木町の「玄窯」齊藤博之さんのフラットプレートにのせました。

連載初回で使った器の色違いです。

ふちの立ち上がりがないので、ホールケーキをのせるのにぴったり。

石のような質感の鮮やかな緑色も珍しくて好きです。

取り皿も同じシリーズのフラットプレートで。

美しい器で食べると、やっぱりおいしく感じる気がします。

雑誌「九州の食卓」副編集長を経て、フリーのエディター・ライターに。食に関する取材が得意で、料理と器も好き。九州中を駆け巡って各地のおいしいものを味わってきた経験を生かし、フードコーディネーターとしても活動中です。

三星が見つけた☆くまもと5ツ星13

スーパーには年間を通して並んでいるオクラですが、旬は夏の盛りから秋の初めにかけて。

あのネバネバには胃粘膜を保護したり腸内環境を整えたりする働きがあるのだとか。

人の体が暑さに弱ってきた頃に旬を迎えるなんて、自然のサイクルはよくできているなあと思います。

オクラの下処理はとても簡単です。

がくを包丁でぐるりと削ぎ取って…。

硬い部分は切り落とします。

色よくゆで上げたい時はさらに塩もみをしますが、今日は炒めものなのでこれで完了。

しらしめ油を熱したフライパンにオクラを入れ、焼きます。

コロコロ転がしながら、焼き色が付くまでじっくりと。

夏なのでカレー粉でスパイシーに仕上げてみましょう。

全体にカレー粉を振ってから再びコロコロと転がし、粉っぽさがなくなるまで火を入れます。

皿に盛り、塩を振ってできあがり。

今回はカマルグ・フルール・ド・セルを使いました。

皿は天草の「陶丘工房」のスクエアプレート。

10年ほど前に購入したものなので、もしかしたら今はもう制作されていないデザインかもしれません。

雑誌「九州の食卓」副編集長を経て、フリーのエディター・ライターに。食に関する取材が得意で、料理と器も好き。九州中を駆け巡って各地のおいしいものを味わってきた経験を生かし、フードコーディネーターとしても活動中です。

三星が見つけた☆くまもと5ツ星12

今が旬まっさかりのとうもろこし。

薄皮1枚を残して塩ゆでするのがいつもの食べ方ですが、今回はペーストに加工します。

薄皮1枚を残して塩ゆでするのがいつもの食べ方ですが、今回はペーストに加工します。

まずは皮を全部むいて…。

実を包丁で外します。

段ボール1箱分いただいたので大量です…!

厚手の鍋でくし切りのたまねぎを透明になるまで炒め、とうもろこしと塩、少量の水を加えて蒸し煮します。

火が通ったらミキサーなどでペースト状に攪拌して、下処理は完了。

小分けにして冷凍しておけばいつでも料理に使えて便利です。

例えばポタージュ。

鍋に解凍したペーストを入れ、牛乳や豆乳でのばして火にかけます。

塩とこしょうで味を調えて完成です。

味を見て物足りなければコンソメを加えても。

この日は冷製にしました。

夏の日差しで乾いた体に嬉しい味です。

器は天草・久窯、江浦久志さんの蕎麦猪口。

手前が染付カナオドリ手葡萄唐草紋、奥が染付葡萄紋。

蕎麦猪口は湯呑みやデザートカップなどさまざまな用途で使えるので、つい集めてしまいます。

雑誌「九州の食卓」副編集長を経て、フリーのエディター・ライターに。食に関する取材が得意で、料理と器も好き。九州中を駆け巡って各地のおいしいものを味わってきた経験を生かし、フードコーディネーターとしても活動中です。

三星が見つけた☆くまもと5ツ星11

春雨サラダに入れたり、卵と炒め合わせたり。

初夏に出回る旬の生きくらげは、あると便利な食材。

コリッとした独特の食感が料理のアクセントになってくれます。

今日はシンプルに油とにんにくで炒めます。

生きくらげを洗って水気を取り、石突きを取って食べやすい大きさにちぎります。

生きくらげを洗って水気を取り、石突きを取って食べやすい大きさにちぎります。

フライパンにごま油と薄切りのにんにくを入れ、香りが立つまで熱します。

フライパンにごま油と薄切りのにんにくを入れ、香りが立つまで熱します。

そこに生きくらげを加え、中火で火を通します。

そこに生きくらげを加え、中火で火を通します。

生きくらげに油がまわり、表面がぷっくりと膨らみ始めたら火が通ったサイン。

生きくらげに油がまわり、表面がぷっくりと膨らみ始めたら火が通ったサイン。

日本酒としょうゆ、塩で味を調えて完成です。

今回は生きくらげ100gに対し、ごま油小さじ1、にんにく1/2片、日本酒小さじ1/2、しょうゆ小さじ1、塩少々を使いました。

器は平沢崇義さんの灰釉五寸深皿。

器は平沢崇義さんの灰釉五寸深皿。

ざらりとした粒感のある肌に、きくらげのすべすべとした質感がよく合います。

ざらりとした粒感のある肌に、きくらげのすべすべとした質感がよく合います。

この、器を重ねて焼いた〝目跡〟が好きです。

この、器を重ねて焼いた〝目跡〟が好きです。

作家の息遣いや遊び心を感じられるからです。

雑誌「九州の食卓」副編集長を経て、フリーのエディター・ライターに。食に関する取材が得意で、料理と器も好き。九州中を駆け巡って各地のおいしいものを味わってきた経験を生かし、フードコーディネーターとしても活動中です。